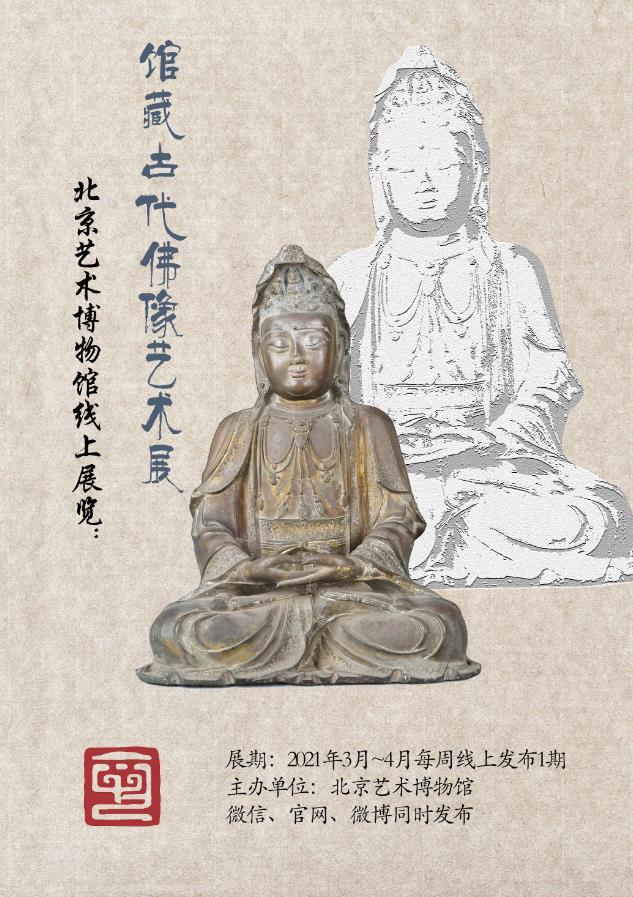

馆长寄语

馆长寄语

2021年我馆线上推出“换个形式看展览”栏目,分万寿寺历史与文化展、佛教艺术展、瓷器艺术展、玉器艺术展、皇室书画展等九项内容,均计划在十四五期间开放的展览。这批展览以介绍本馆的基本陈列为主要内容,在闭馆期间通过线上形式向观众展示,带您提前浏览北京艺术博物馆的历史与藏品,也有征求各方意见,以便调整修改,使未来线下展览更加祯善不负观众之意。

海报设计:李昕钰

第一期 馆藏汉传佛像艺术:南北朝、隋唐时期

第二期 馆藏汉传佛像艺术:宋~元、明清时期

第三期 馆藏藏传佛像艺术:元朝

第四期 馆藏藏传佛像艺术:明朝

第五期 馆藏藏传佛像艺术:清朝

【汉传佛教】指历史上流行于我国汉族地区和经汉地传入部分少数民族地区的佛教,又称汉语系佛教或汉地佛教。东汉中晚期我国正式开始了造像活动,由此揭开汉传佛像艺术发展的序幕。汉传佛像艺术作为一种外来艺术形式,经过我国千百年社会的不断熔铸和改造,逐渐脱离印度文化的色彩,向着中国民族化的方向发展:南北朝造像轻盈飘逸,隋唐造像典雅端庄,宋代造像写实自然,明清造像更趋规范化,最终成为中华民族传统文化的有机组成部分。

宋~元时期

(公元907年—公元1368年)

宋代在承袭唐代造像风格的基础上,首开写实之风,更加注重表现人物的内在精神和外在的性格特征。辽金时期纷纷效仿之,发展到元代仍有其余韵,此段时期僧俗艺术家们创作了大量的佛造像作品,生动传神、写实自然。

宋 仿唐铜镀金释迦牟尼佛立像 高8.5厘米

北京艺术博物馆藏

宋 仿唐铜释迦牟尼佛立像 高8.5厘米

北京艺术博物馆藏

宋 仿唐铜镀金观音菩萨像一组 高8.5-10.5厘米

北京艺术博物馆藏

辽 铜阿弥陀佛像 高10.5厘米

北京艺术博物馆藏

此像跣足站立在叠涩形台座之上。头饰螺发,顶显肉髻,肉髻平滑,面庞圆润,双目微睁,满含笑意,双耳垂肩,身着通肩袈裟,袈裟的衣纹呈U字形均匀地自胸前垂至双腿。双手在胸前结禅定印,为其重要标识,手中托一钵。

辽 铜观音菩萨像两尊 高10.5厘米

北京艺术博物馆藏

元 铜观音菩萨像 高17厘米

北京艺术博物馆藏

此件观音菩萨像,头戴花冠,余发垂于两肩,面庞丰圆,双目微睁。胸前饰璎珞,身披帔帛,帔帛自双肩绕双臂而下,腰间束裙带,下着长裙。一脚踩在仰莲座上,另一腿垂于莲座下,脚踩一莲花。双手置于双腿上,右手自然下垂,左手持净瓶。整尊造像表现出观音菩萨优雅、闲适的气质,体现了元代造像注重情趣表达的艺术特征。

明清时期

(公元1368年-公元1911年)

佛像艺术发展到明清时期,虽整体呈衰退之势,渐流于浅显与媚俗,缺乏内在的精神力量,但大多数造像仍能给人雍容华贵、端庄慈祥的艺术感受,从一个侧面反映当时社会与佛教发展的水平和面貌。其中,一些民间的佛教造像注重刻画老百姓的喜怒哀乐,富于生活情趣,表现出一些生机与活力。

明 铜释迦牟尼佛太子像 高17厘米

北京艺术博物馆藏

释迦牟尼佛原名为乔达摩·悉达多,意为释迦族的圣人,诞生于公元前566年的古印度北部迦毗罗卫国,父亲是该国国王,母亲为摩耶夫人。有佛典记载,摩耶夫人在返回娘家的途中经过蓝毗尼花园憩息,看见园中一棵无忧树开满鲜花,十分喜爱,用右手去攀摘时,太子从夫人的右肋降生。太子降生后分别朝东、西、南、北四方各行七步,然后一手指天,一手指地,大吼:“天上天下,唯我独尊”。此像表现的即是释迦牟尼佛诞生时的形象。

明 铜释迦牟尼佛成道像 高23厘米

北京艺术博物馆藏

此像跏趺端坐于仰莲座上,身披袒右肩袈裟,袈裟一角反搭在右肩上。左手在腹前结禅定印,右手施触地印,为释迦牟尼佛成道的标准形象。

明末清初 铜镀金释迦牟佛说法像 高36.5厘米

北京艺术博物馆藏

此像头饰螺发,顶显肉髻,结跏趺端坐。左手在腹前结禅定印,右手在胸前施说法印,为其形象标识。

清 铜释迦旃檀像 高80.5厘米

北京艺术博物馆藏

旃檀佛像是佛典记载的佛教造像史上第一尊佛像,来源于公元前六世纪的古印度。据《阿含经》记载,释迦牟尼佛成道后,为超度生母摩耶夫人,至三十三天为母亲说法,当时人间的优填王思念佛陀,就命工匠照着佛陀映在水中的倒影用牛头旃檀木雕刻了一尊释迦牟尼佛像,其像站姿,右手结无畏印,左手结施与印,身着通肩袈裟,衣纹在身体正面呈波谷状分布。后来不管用何种材质,凡是雕塑成这种样式的释迦牟尼佛像均统称为旃檀佛像。

明 铜圣观音菩萨像 高52.5厘米

北京艺术博物馆藏

明 铜观音菩萨像 高18厘米

北京艺术博物馆藏

明 金绘善财童子拜观音菩萨图轴 纸本 画心纵126.5厘米、横59厘米

北京艺术博物馆藏

明 铜增长天王像 高10厘米

北京艺术博物馆藏

明 铜镀金持国天王像 高114厘米

北京艺术博物馆藏

持国天王是印度梵语意译,音译有“提头赖吒”、“多罗吒”等名。持国天王常以手持琵琶的姿势示人,表示以音乐使众生皈依佛教,因此又有“主乐神”的称誉。他是汉传佛教寺庙中重要的守护神。此像身着好似我国古代武士的铠甲,周身以似鱼鳞状的铠甲片覆盖,层次分明,极富立体感。铠甲外披大帔帛,帔帛在脑后呈环形自双肩而下,在胯部打结后垂搭于双腿外侧,显示了天王不同于平凡武士特有的宗教神性。天王足蹬云头纹高靴,站立在象征着他所护持的那一方须弥山的山形台座上。双手在胸前持琵琶(已失)。整尊造像威武有气势。

罗汉是梵语“阿罗汉”的简称,意译有杀贼、无生、应供三种含义,其中杀贼是杀尽烦恼之贼,无生指解脱生死,应供是应受天上人间的供养,是佛教声闻乘追求的最高目标。罗汉形象多为出家比丘相,常见有十六罗汉、十八罗汉和五百罗汉,一般成组供奉,单独供奉较少。

清 贝叶佛像册页 纸本 每页画心纵24厘米、横21厘米

北京艺术博物馆藏

清 铜降龙罗汉像 高24.5厘米

北京艺术博物馆藏

降龙罗汉是中国自创的一尊罗汉,由清乾隆皇帝钦定,其原型为十八罗汉中的第十七位,即“迦叶尊者”或称“庆友尊者”。此尊罗汉内着僧袛支,外披袒右肩袈裟,端坐于深山幽谷中,周身由树木围绕,上部盘旋巨龙,左手抚于左腿上,右手上扬做降伏巨龙状,形象生动。

清 木雕达摩祖师像 高43.2厘米

北京艺术博物馆藏

达摩全称是菩提达摩,中国禅宗尊他为始祖。据《续高僧传》载达摩来自南天竺,“神慧疏朗,闻皆晓语,志存大乘,冥心虑寂,通微彻数,定学等之。”因其悲悯东土众生,于南北朝时期来到中国。此像完全是一副外国人模样,高鼻深目,目光炯炯,达摩的艺术形式多样:身披斗笠,肩上挂一只草鞋,源于“只履西归”的故事。

清 寿山石罗汉像一组 高6.2厘米

北京艺术博物馆藏

寿山石主要分布在福州市北郊与连江、罗源交界处的“金三角”地带。其石质温润如玉,石纹晶莹,为我国古代石雕艺术选用的重要材料。寿山石雕刻艺术讲究因材施艺,清代是寿山石雕的昌盛时期。这组寿山石罗汉像雕刻精巧,形象生动,堪称寿山石雕刻精品,反映出寿山石雕与佛教艺术完美结合的高超工艺水平。

上一篇

上一篇 返回

返回