馆长寄语

馆长寄语

2021年我馆线上推出“换个形式看展览”栏目,分万寿寺历史与文化展、佛教艺术展、瓷器艺术展、玉器艺术展、皇室书画展等九项内容,均为计划在十四五期间开放的展览。这批展览以介绍本馆的基本陈列为主要内容,在闭馆期间通过线上形式向观众展示,带您提前浏览北京艺术博物馆的历史与藏品,也有征求各方意见,以便调整修改,使未来线下展览更加祯善不负观众之意。

第一章 逸韵高远 色釉瓷

第二章 熠烁古今 彩绘瓷

第三章 奕世天工 彩釉瓷

第四章 翊善识珠 仿古瓷

彩釉瓷,是指以釉层的色彩、质感以及在施釉时采用附加方式而达到一定装饰效果的瓷器。按照烧造工艺进行分类整理,北京艺术博物馆藏彩釉瓷有青釉褐斑、黑釉玳瑁斑、黑釉铁锈斑、天青釉红斑、窑变釉、炉钧釉、仿木釉、仿石釉、仿雕漆釉、仿竹釉等。绚丽缤纷,奕世天工,堪称是古代瓷器装饰百花园中的一枝奇葩。

1、青釉褐斑

青釉褐斑,是以含铁色料绘饰在青釉器物上,入窑经高温烧成后呈现褐色斑点。始现于三国东吴时期,发展于东晋,繁盛于西晋及南北朝时期。褐斑打破了青瓷釉面的单一色调,开创了彩釉装饰艺术的新境界。

【图1】青釉褐斑鸡首壶 东晋(317~420)

口径7.1cm 底径7.2cm 高14.3cm

北京艺术博物馆藏

2、黑釉玳瑁斑

黑釉玳瑁斑是以含铁较多的黑色地釉为基础,加饰含铁较少的黄褐色料,入窑经高温一次烧成。因釉料在高温烧造过程中相互渗透、流淌,形成了犹如海龟甲壳上的斑纹,故而得名。创烧于宋代吉州窑。

【图2】黑釉玳瑁斑碗 南宋(1127~1279)

口径15.2cm 底径5.3cm 高8cm

北京艺术博物馆藏

3、黑釉铁绣斑

黑釉铁绣斑是在黑釉表面加饰含氧化铁的斑花石料,入窑经高温一次烧成。因釉层表面富集铁分之处形成三氧化二铁晶体析出,呈铁锈红色,故而得名。主要流行于宋金元时期的北方窑场。

【图3】黑釉铁锈斑碗 元代(1271~1368)

口径18.2cm 底径6.8cm 高8.5cm

北京艺术博物馆藏

4、天青釉红斑

天青釉红斑是在天青釉的地色上,利用铁、铜为呈色剂,入窑经高温烧制而成。釉面因窑变呈现出灿烂的海棠红或玫瑰紫,色彩瑰丽,极具装饰艺术性。主要流行于金元时期的钧窑。

【图4】天青釉红斑碗 金代(1115~1234)

口径8.8cm 底径3.1cm 高4.2cm

北京艺术博物馆藏

5、窑变釉

窑变釉是先在涩胎上施一层底釉,上面再覆一层能产生液相分离并含有适量钴、铁、锰元素的釉料,入窑经高温还原气氛一次烧成。因烧成过程中出现了意想不到的釉彩效果,多种颜色交融,奇幻无穷,故而得名。兴起于唐代,发展于宋金时期,鼎盛于清代。

【图5】窑变釉双耳瓶 清乾隆(1736~1795)

口径4.6cm 底径6.1cm 高21.7cm

北京艺术博物馆藏

【图6】窑变釉石榴尊 清道光(1821~1850)

口径10.6cm 底径9.5cm 高19cm

北京艺术博物馆藏

6、炉钧釉

炉钧釉是在低温炉中烧成的仿钧釉。先在窑中高温烧成素胎,然后施釉,再在烘彩的小炉中经低温二次烧成。因釉中含有粉剂,故釉厚而不透明。创烧于清雍正时期,流行于清中期及至清末、民国时期。

【图7】炉钧釉三足炉 清雍正(1723~1735)

口径11.4cm 高5.7cm

北京艺术博物馆藏

【图8】炉钧釉象耳瓶 清乾隆(1736~1795)

口径5.4cm 底径7.2cm 高15.5cm

北京艺术博物馆藏

【图9】炉钧釉贴耳瓶 清嘉庆(1796~1820)

口径7.8cm 底径8.5cm 高24.1cm

北京艺术博物馆藏

【图10】炉钧釉水盂 清道光(1821~1850)

口径2cm 底径4.5cm 高4.5cm

北京艺术博物馆藏

【图11】炉钧釉洗 民国(1912~1949)

口径9.6cm 底径9.3cm 高3.6cm

北京艺术博物馆藏

7、仿木釉

仿木釉是在高温烧成的瓷胎上,以多种色釉勾描出木质纹理,再经低温二次烧成。创烧于清雍正时期,盛行于乾隆时期。据《饮流斋说瓷》载:“乾隆有专仿木制各皿,远望俨然如木,而实为瓷者,名曰仿木釉。”造型有笔筒、花盆、臂搁、浅碗等,应用广泛,品种丰富,并流行与粉彩或其他色釉进行综合装饰。

【图12】仿木釉盘 清乾隆(1736~1795)

口径15.2cm 底径9cm 高2.7cm

北京艺术博物馆藏

【图13】仿木釉碗 清乾隆(1736~1795)

口径13.5cm 底径9.6cm 高4.7cm

北京艺术博物馆藏

【图14】仿木釉碗 清乾隆(1736~1795)

口径13.4cm 底径9.7cm 高4.6cm

北京艺术博物馆藏

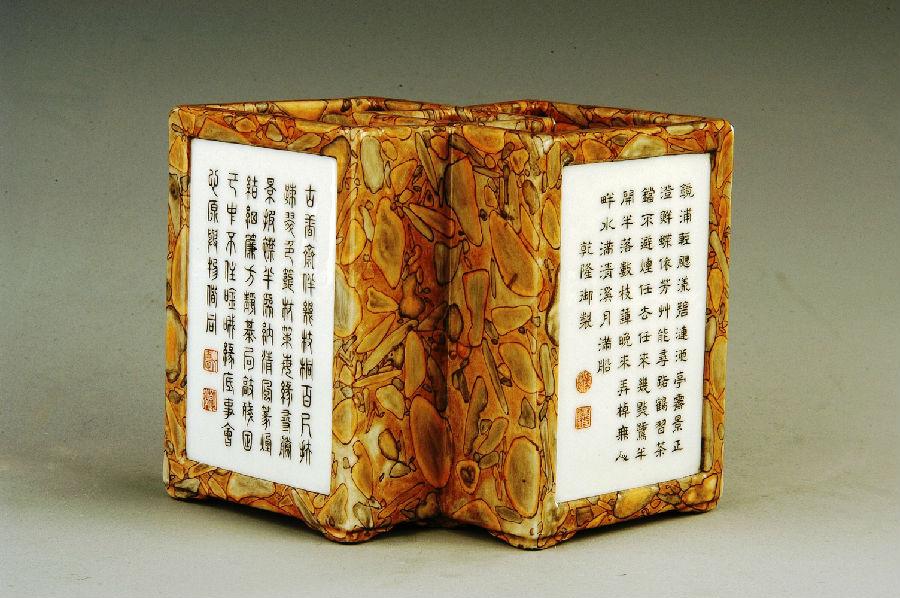

8、仿石釉

仿石釉是在烧好的涩胎上以釉彩勾绘或涂抹出石质纹理,再经低温二次烧成。兴起于清乾隆时期。造型有炉、盒、笔筒、盘等。民国时期亦有烧造,仿制效果惟妙惟肖,远观与天然原石并无二致。

【图15】仿石釉御题诗文双联笔筒 清乾隆(1736~1795)

长17.7cm 宽12cm 高12.5cm

北京艺术博物馆藏

【图16】仿石釉盖罐 清乾隆(1736~1795)

口径4.3cm 底径3.9cm 通高11cm

北京艺术博物馆藏

【图17】仿石釉花盆 民国(1912~1949)

口径14.3cm 底径7cm 高9.3cm

北京艺术博物馆藏

9、仿雕漆釉

仿雕漆釉是清代乾隆时期景德镇御窑厂创烧的低温釉名品之一。主要有仿蓝雕漆与仿红雕漆两种。均是在成型的半干坯胎上先雕刻出各种锦地图案,经高温素烧后施彩釉,最后经低温烘烧而成。装饰效果惟妙惟肖,足以乱真。

【图18】仿蓝雕漆釉碗 清乾隆(1736~1795)

口径11.9cm 底径3.5cm 高5cm

北京艺术博物馆藏

【图19】仿红雕漆釉碗 清乾隆(1736~1795)

口径11.8cm 底径6.6cm 高4.2cm

北京艺术博物馆藏

10、仿竹釉

仿竹釉是在烧好的涩胎上以釉彩勾绘出竹子的质感与纹理,再经低温二次烧成。盛行于清乾隆时期,尤以仿竹节式笔筒为代表,色调和谐自然,造型生动逼真。

【图20】仿竹釉笔筒 清乾隆(1736~1795)

高8.7cm

北京艺术博物馆藏

上一篇

上一篇 返回

返回