馆长寄语

馆长寄语

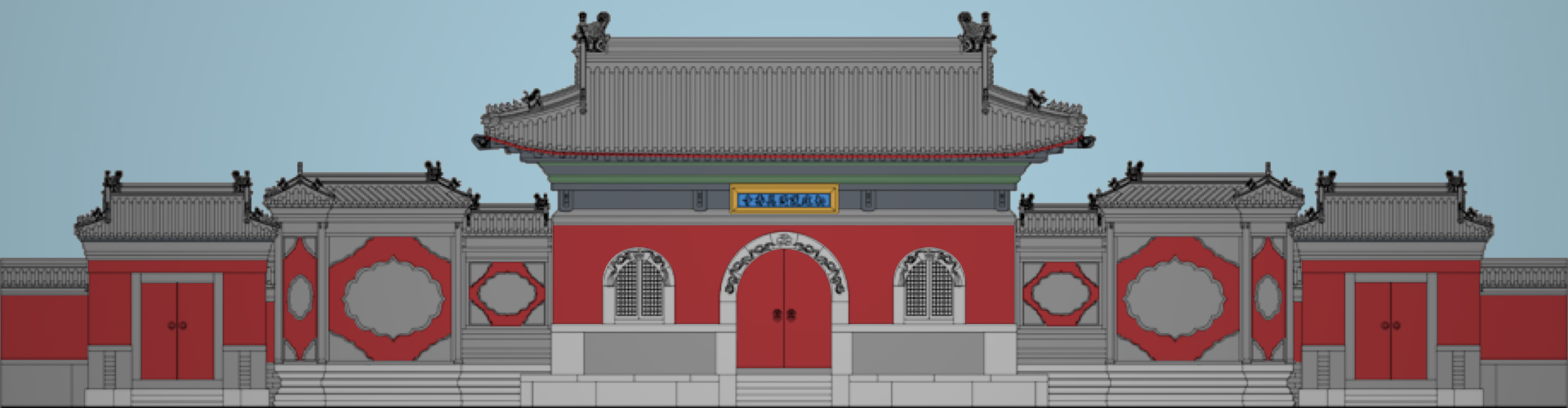

2021年我馆线上推出“换个形式看展览”栏目,分万寿寺历史与文化展、佛教艺术展、瓷器艺术展、玉器艺术展、皇室书画展等九项内容,均为计划在十四五期间开放的展览。这批展览以介绍本馆的基本陈列为主要内容,在闭馆期间通过线上形式向观众展示,带您提前浏览北京艺术博物馆的历史与藏品,也有征求各方意见,以便调整修改,使未来线下展览更加祯善不负观众之意。

《雅·趣——馆藏明清文房展》

前言

第一展厅 文房四宝篇

第一单元 飞文染翰——笔

第二单元 落纸云烟——墨

第三单元 文亩千年——纸

第四单元 清润粹德——砚

第五单元 清代书房场景展示

第二展厅 文房清供篇

第一单元 放情丘壑——辅助用具

第二单元 竹室人间——遣怀之物

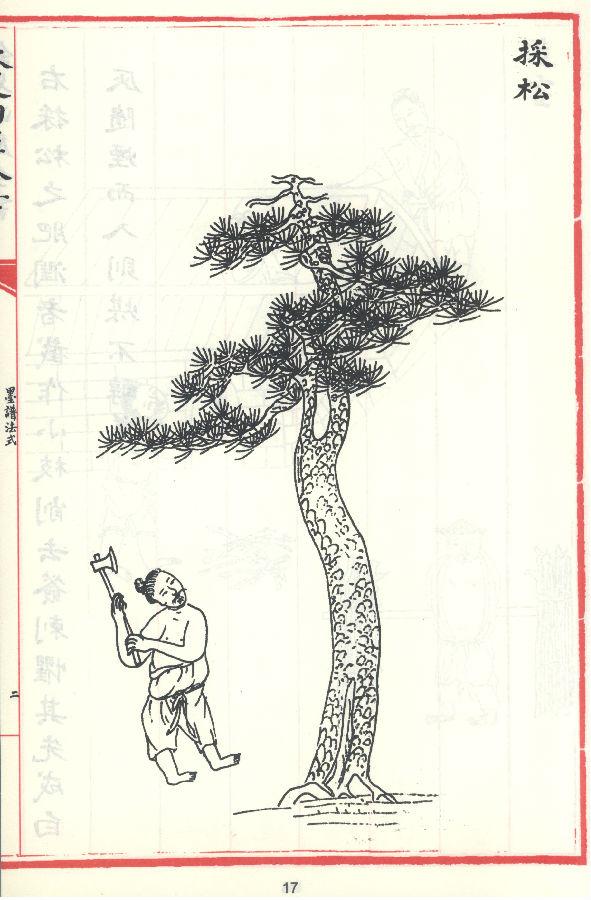

墨,最初的人工墨是用手捏合而成,东汉时已用模制,墨质坚实。唐代有制墨名工奚超、奚廷珪父子,制出了“丰肌腻理,光泽如漆”的好墨。明清时期,制墨业迅猛发展,徽墨占据着中国制墨业的主导地位。在这一长达几百年的时间里,徽墨逐渐在安徽休宁、婺源、歙县形成了不同风格的制墨流派,制墨名家辈出,他们将书法、绘画、篆刻等技艺融会于墨艺之中,制作了大量名墨、精墨。墨的外形多样,除了传统的长方形、舌形外,还有圆形、八方形,以及仿动植物造型、仿器物造型。从墨用途和性质上区分,大概可以分为实用墨、艺术墨和药墨几类,实用墨又可分为一般的实用墨、贡墨、御墨,艺术墨根据用途可以分为文人自制墨、礼品墨、珍玩墨。

明清制墨工艺复杂,选料精良。其中,墨式装潢华丽繁复、风格多样的集锦墨在清代十分流行。

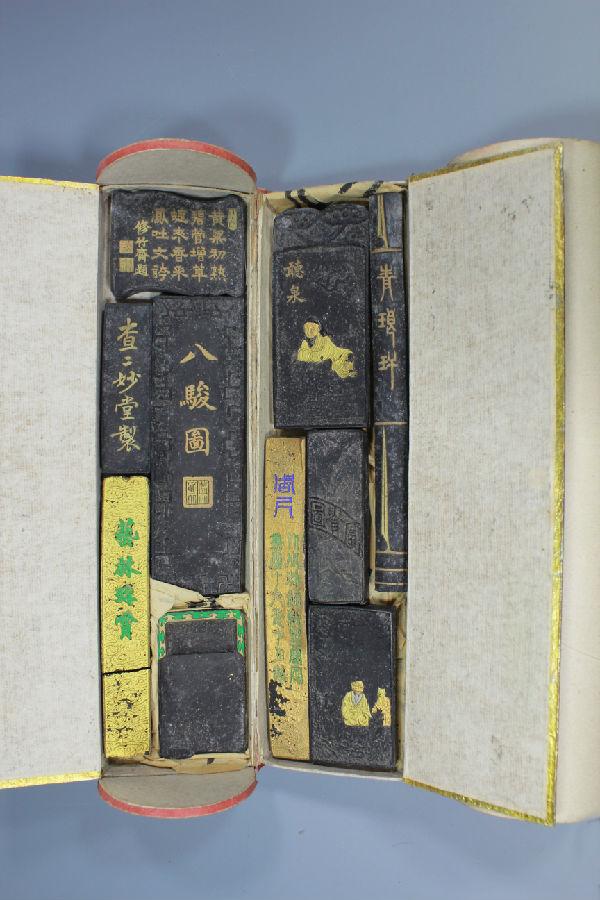

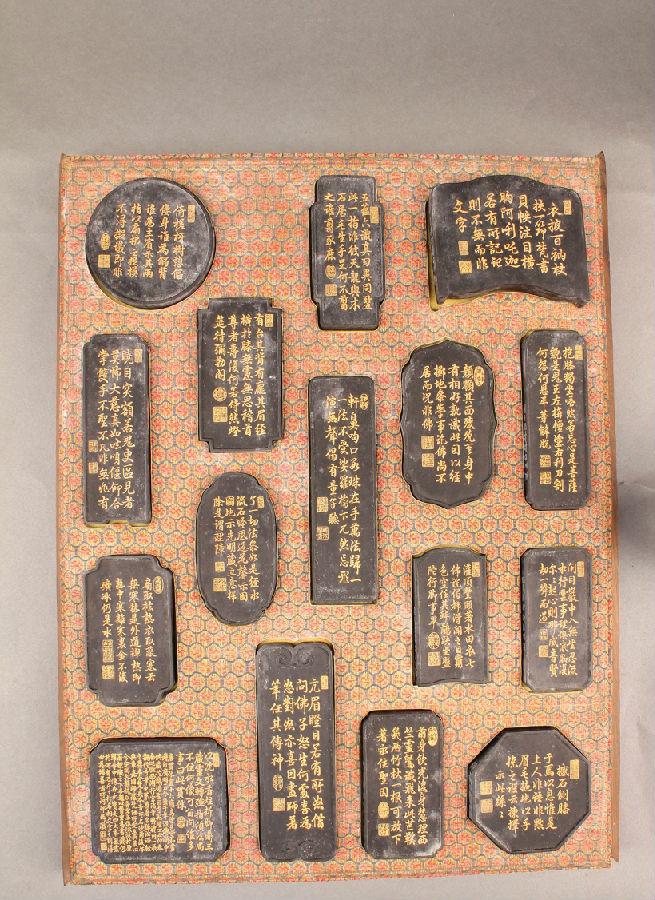

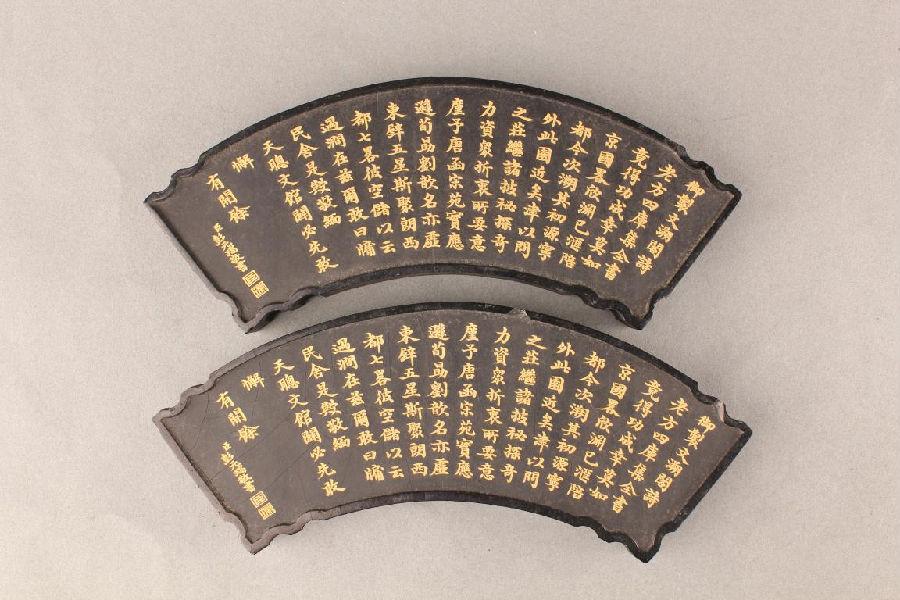

集锦墨

集锦墨是由几锭、十几锭、乃至几十锭墨组成一整套墨。目前所知锭数最多的一套集锦墨为清代胡开文制作的“御园图”,共64锭。明厚深甫所著的《燕闲清赏笺》中记述:“前如汪中山初时制墨,质之佳美,不亚罗墨,其精品以豆瓣楠为匣,内用朱漆,签以中款曰:太极、两猊、三猿、四象、五雀、六马、七鹇、八仙、九鸶、十鹿,皆以鸟兽取义。又有玄香太守小长墨四种:一曰彘文;二曰卧蚕;三曰亚字;四曰玉阶。有客卿四种小圆墨:曰太极;曰八卦;曰圆璧,曰琼楼。有松滋候四种小方墨:一、亚字;二、罗纹;三、九玄;四、螭环。有墨挺、墨柱,余得其数种,试之质轻烟紫,可为九玄三级矣,似在罗上,真神品也。”可见此时已经是将各式墨装于一匣,具备了集锦墨的基本要素。

清康熙年间,集锦墨的制作进入了鼎盛时期,由于墨质精良、形式新颖,装潢考究,逐渐成为皇宫贵族、文人雅士的文玩珍品。曹素功所制“紫玉光”、汪近圣制作的“耕织图”、“罗汉赞”、“新安大好山水图”、“西湖名胜图”、“黄山图”等墨品声名远扬,王丽文、吴守墨、吴天章等所制的集锦墨也是各具风采。乾隆以后,汪节庵的“竹节式集锦墨”,胡开文的“御园图墨”等精品也颇受青睐。

御制耕织图集锦墨 清康熙

北京艺术博物馆藏

嘉庆款各式多色墨 清嘉庆

北京艺术博物馆藏

八卦纹色墨 清光绪

北京艺术博物馆藏

艺林珍赏墨 清晚期

北京艺术博物馆藏

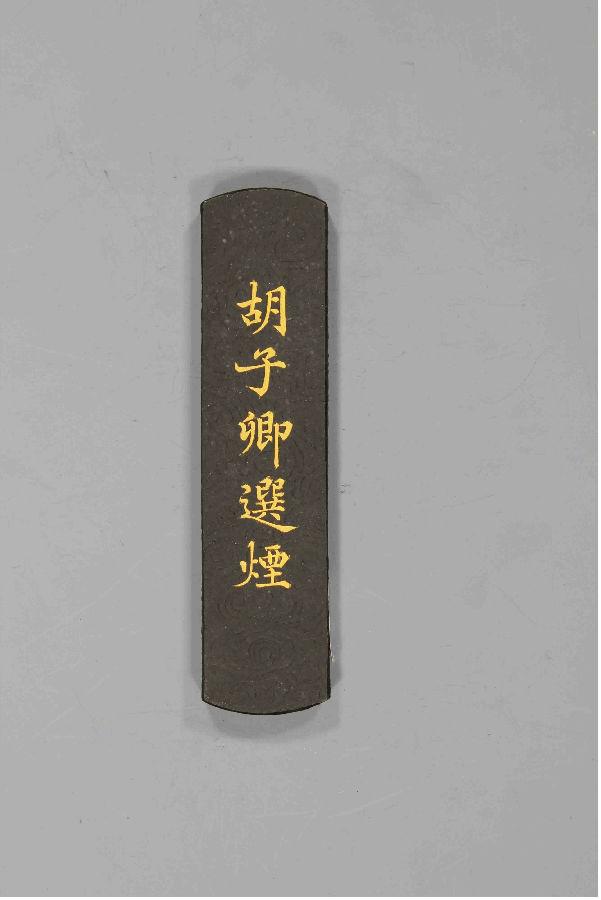

实用墨

实用墨是指供日常书写、绘画时使用的墨,明清时期实用墨在注意质量的同时也讲究装饰,墨家擅长将风景名胜、皇家园林等分别刻模制成通景图墨。清代中叶以后,由于制墨行业日渐衰落,墨家实力下降,与艺术墨比较,实用墨更讲究质量,造型朴素,简单,最常见的是将墨制成圆柱形或长方形,上端穿孔将墨品的名称和墨家的字号,直接书写或打印上即可。

惜如金墨 清

北京艺术博物馆藏

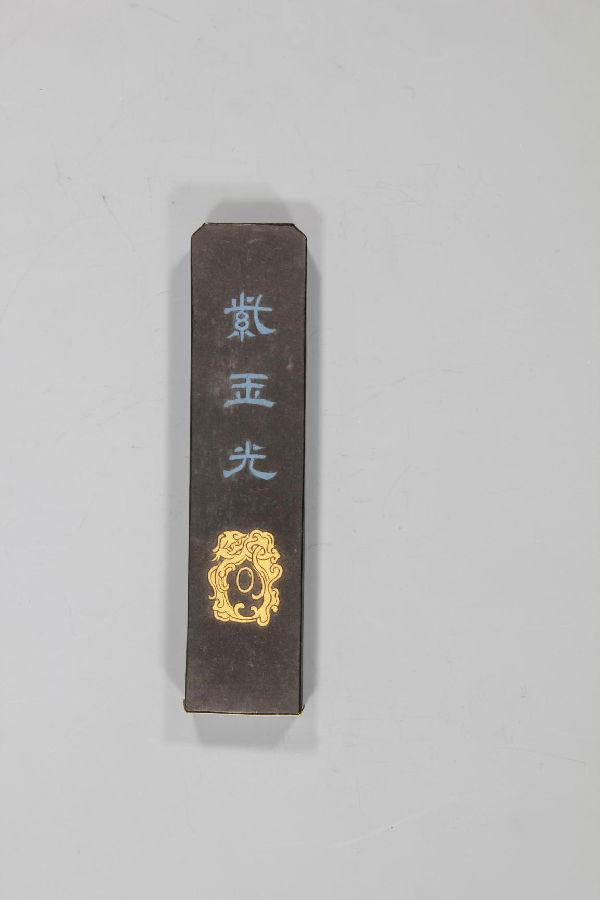

紫玉光墨 清

北京艺术博物馆藏

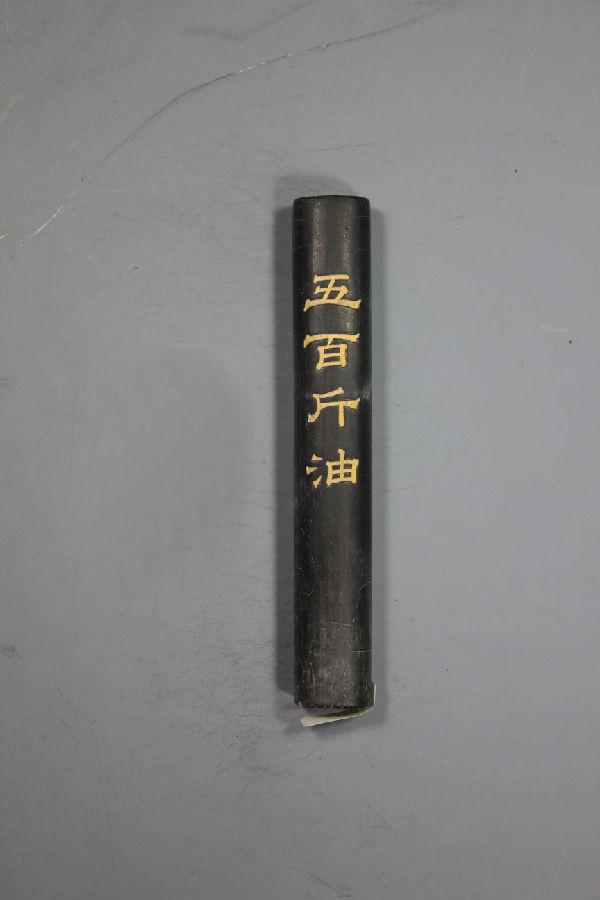

五百斤油墨 清

北京艺术博物馆藏

莲蕊粉色墨 清

北京艺术博物馆藏

莲蕊黄色墨 清

北京艺术博物馆藏

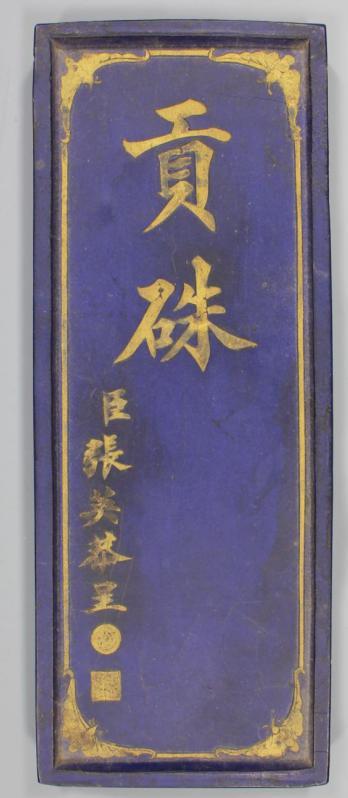

贡墨

贡墨作为专门进贡皇帝或朝廷之方物,更以设计考究、制作精良为世人所称道。墨作为文房用具必不可之物,也格外受到清代帝王的关注。清代贡墨主要来自徽州,数量较大,其制作不惜工本,务求精好,集书法、绘画、雕刻、造型艺术于一体。徽州贡墨按照来源,主要可以分为例贡、地方官员进贡。

“凤阁书云”贡硃蓝墨 清康熙

北京艺术博物馆藏

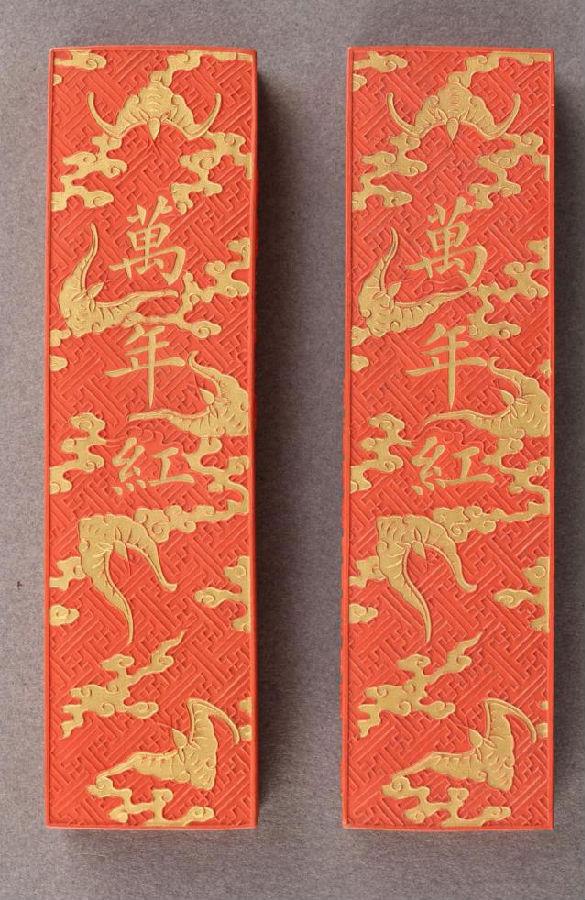

“万年红”朱墨 清光绪

北京艺术博物馆藏

“雕龙”描金龙纹蓝墨 清

北京艺术博物馆藏

例贡

例贡,即国家按照征贡制度将其作为“方物”向一些特定的省份征要的,每年必须按时向朝廷进贡。征贡制始于唐代,安徽省歙县自古就是贡墨之地,据民国《徽州府志·歙县志》记载,北宋时徽州每年以大龙凤墨千斤进贡朝廷。

清代,对于例贡的时间和数量都有相对详细的记载。民国石国柱《歙县志·食货志》中记载:“歙县原额每年三贡,春贡,万寿贡,年贡。每贡徽墨五分,做十提,砚二分,六方者四匣,二方者二匣,共二十八方,歙县墨海二方朱锭一匣,计六觔作为一提……”。道光元年九月,安徽抚院张为饬知事:每年部院衙门应进贡品向是歙县办理,今三节贡品,现奉上谕圈改物件呈进,春贡徽墨伍分改叁分,道光二年七月,安徽抚院孙札知。道光二年复奉朱笔再加核减,是年易春贡为端阳贡,万寿贡免,年贡照办,计减徽墨叁分改壹分……。

御墨

御墨是指专门供奉皇帝书写绘画用的墨,早在唐代宫廷就开始设立墨务官,专门负责制作御墨,玄宗时创立集贤院,并在易州设立墨务官,专门负责此项工作,制墨名家祖敏被委以重任,首开制御墨先河。明代早期御墨的形制、题识、纹样都比较简单,多是牛舌状龙纹墨或柱形墨,变化不大。直到嘉靖、万历时期,才有饼状、方形、如意首等变化,但仍不失端庄厚重、雍容大度。御墨的题识不固定,常见的有两种,一种是“御墨”,一种是“御用”,此外,还有“御香”等御用墨,均质量上乘,装饰华丽,图案精美。

御制十六罗汉墨 清乾隆

北京艺术博物馆藏

凌烟阁八角硃墨 清乾隆

北京艺术博物馆藏

凤纹硃墨 清乾隆

北京艺术博物馆藏

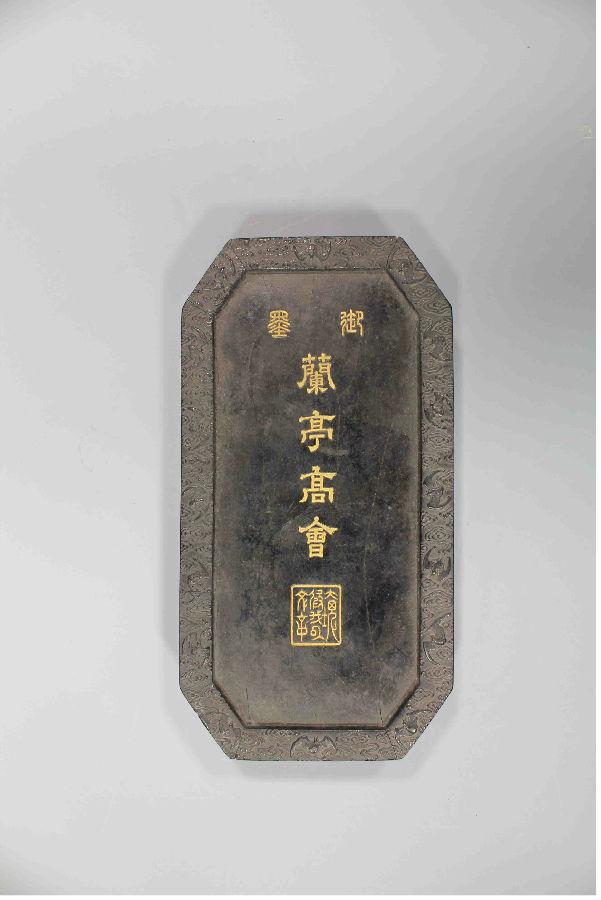

“兰亭厚会”御墨 清

北京艺术博物馆藏

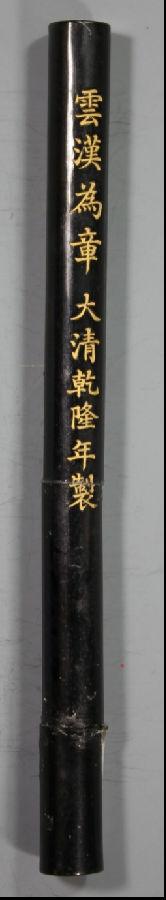

“云汉为章”御墨 清乾隆

北京艺术博物馆藏

彭元瑞书御制诗墨 清

北京艺术博物馆藏

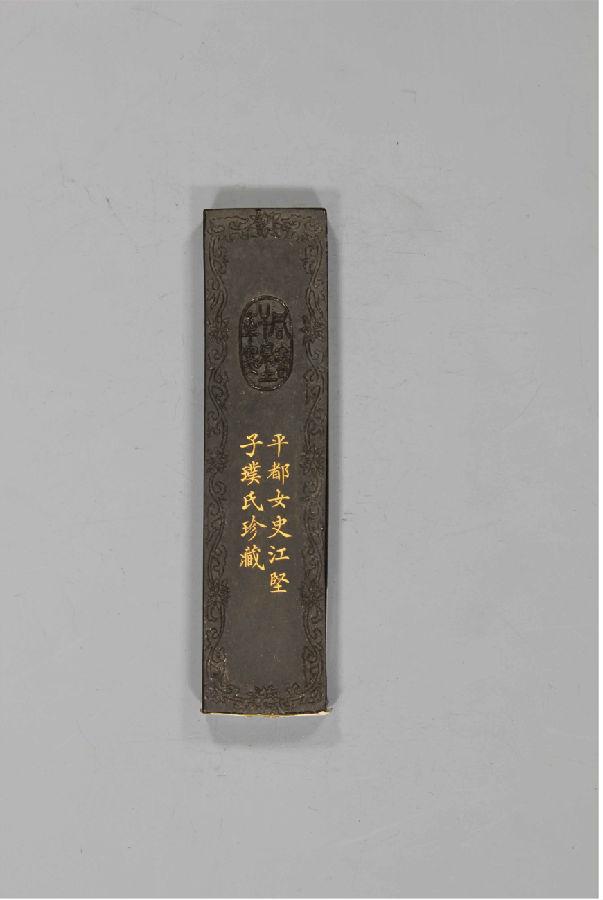

艺术墨

艺术墨兴盛于明清两代,主要为把玩、珍藏欣赏之目的而作。艺术墨可以分为文人自制墨、珍玩墨、礼品墨和纪念墨几类。其中,文人自制墨也称文人自怡墨,指文人墨客、书画大家、社会名流、达官显贵等根据自己的爱好情趣,在墨店或请墨家按照自己的意愿自制、定制的专用墨,这一风俗由东魏韦诞以来,历代沿袭,至清不衰。

昊天章琴式墨 清早期

北京艺术博物馆藏

景沂氏自制墨 清

北京艺术博物馆藏

晴波自制墨 清

北京艺术博物馆藏

珠树斋珍藏墨 清

北京艺术博物馆藏

珠树斋珍藏墨 清

北京艺术博物馆藏

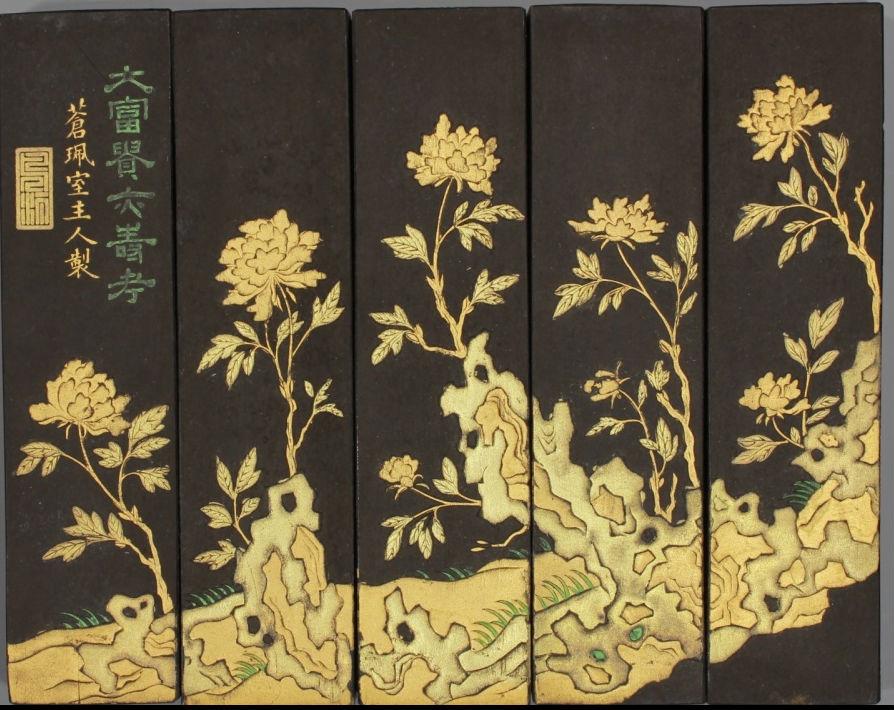

胡开文富贵图墨 清

北京艺术博物馆藏

药墨

药墨是一种墨家在制墨时加入一定的草药,使其除了能书画外,还兼具有一定药用功能的墨,药墨均以松烟为基本原料。

将中药材加到烟料中制墨的做法,大约始于三国,其时制墨名家韦诞以珍珠、麝香捣细末合烟下铁杵捣万杵的所制墨。清代胡开文的药墨盛极一时,广为流传。到了晚清时期,红顶商人胡雪岩开了家“胡庆馀堂”制药厂,得知家乡前辈胡开文的“八宝五胆药墨”疗效神奇,便极力推荐,使之成为朝廷贡品。

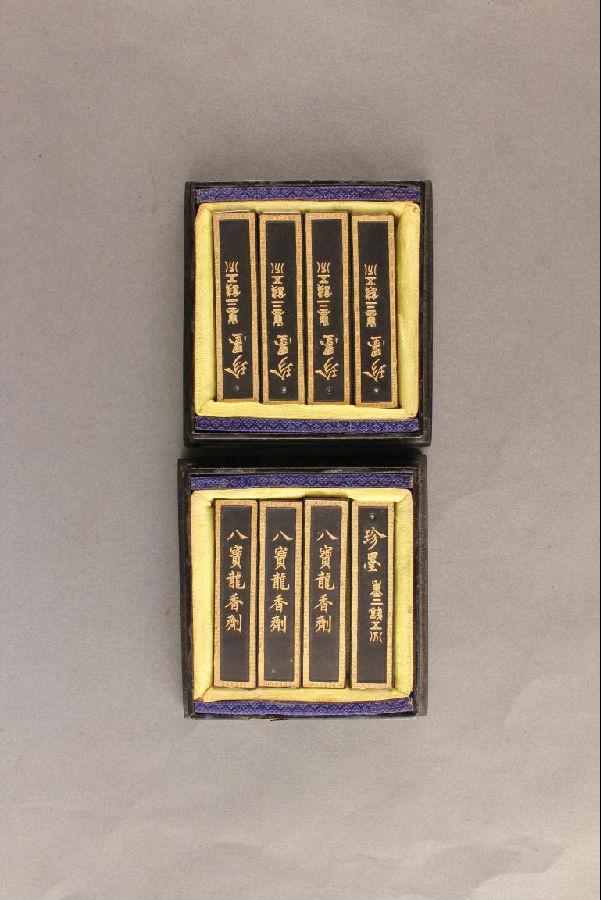

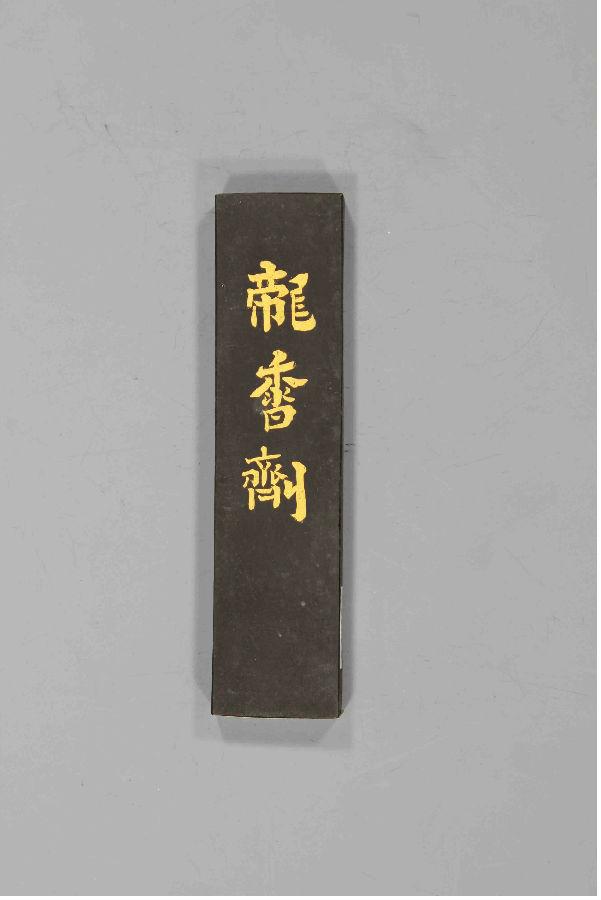

“八宝龙香剂”墨 清咸丰

北京艺术博物馆藏

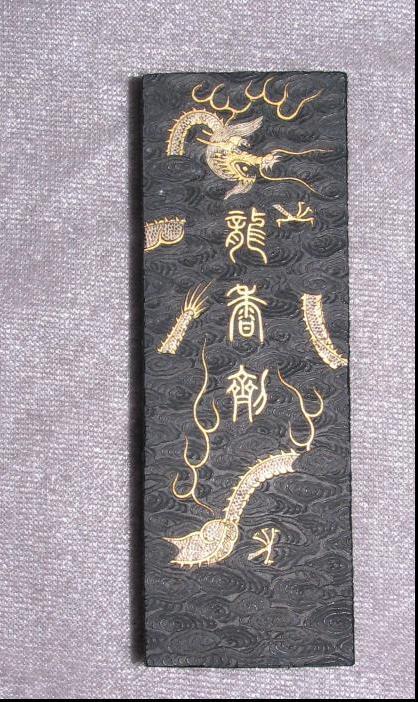

胡开文龙香剂墨 清光绪

北京艺术博物馆藏

龙香剂墨 清

北京艺术博物馆藏

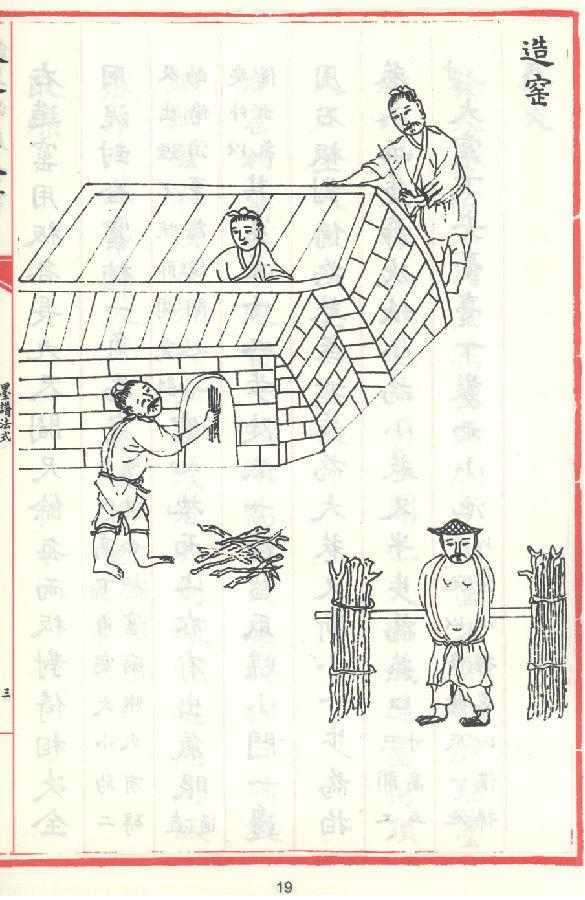

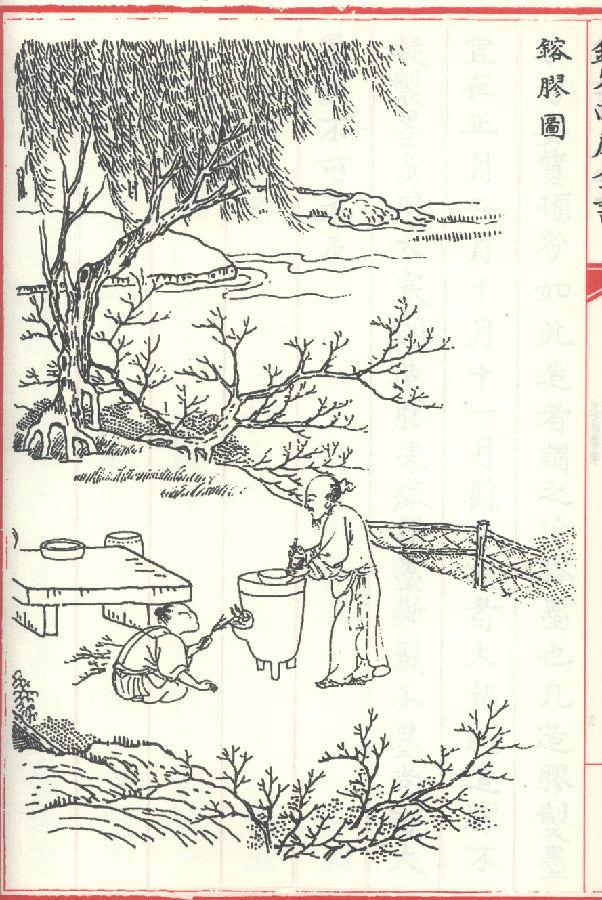

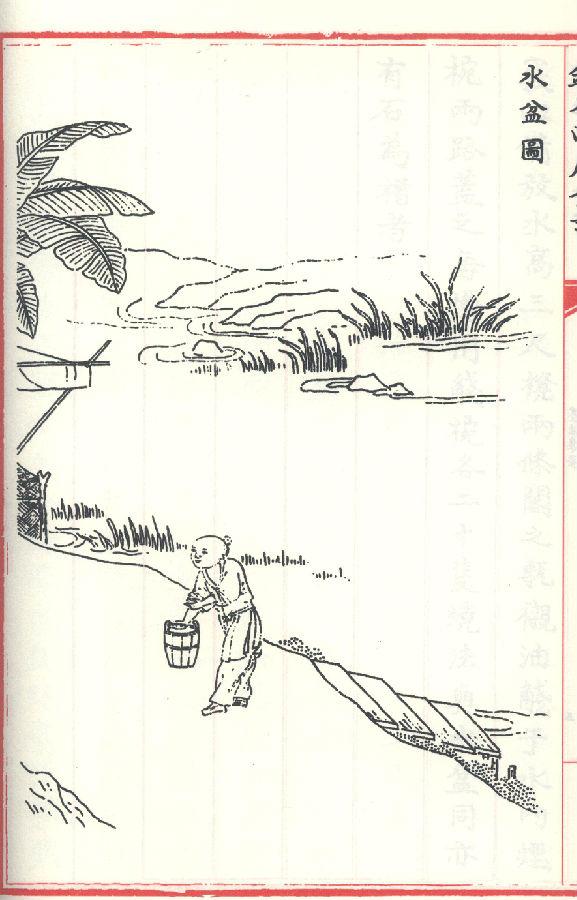

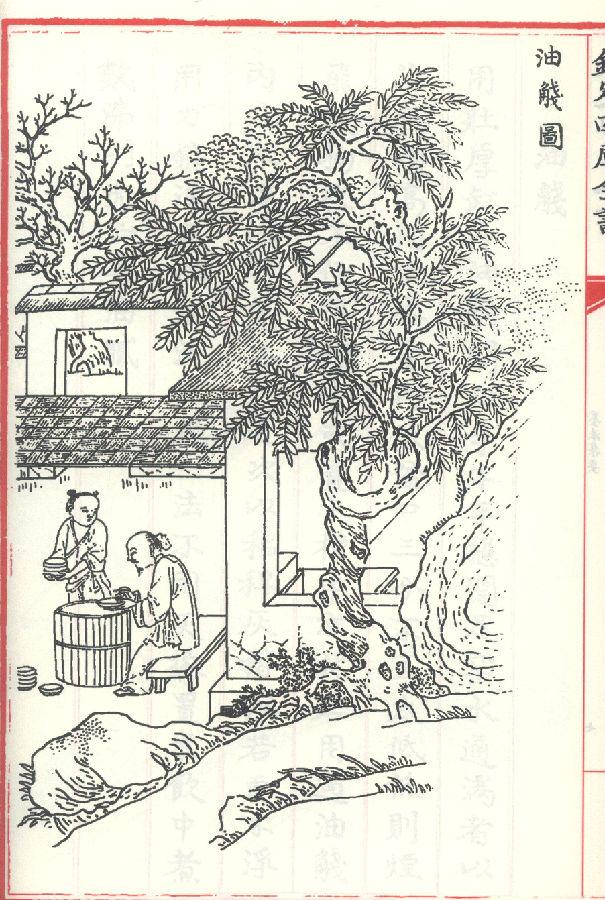

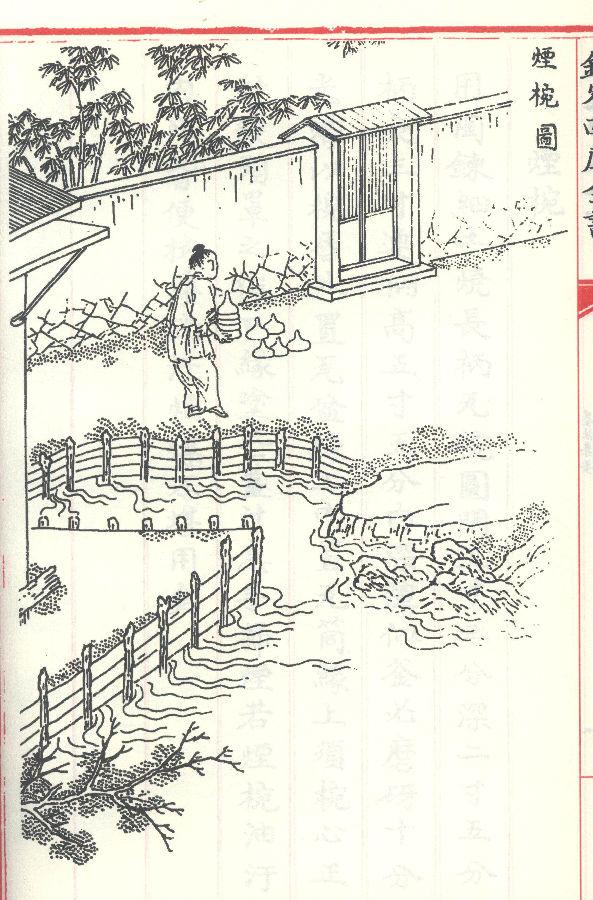

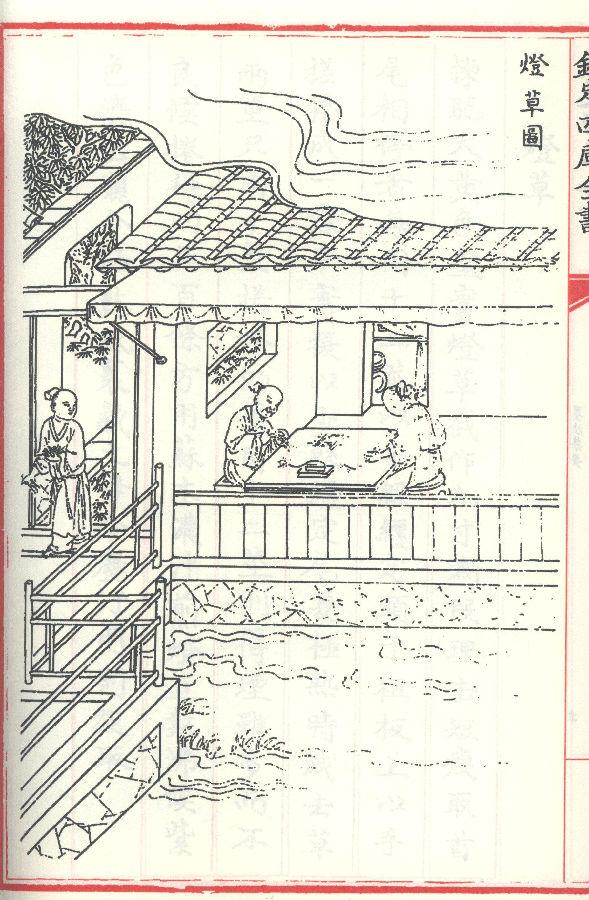

《制墨图》

上一篇

上一篇 返回

返回