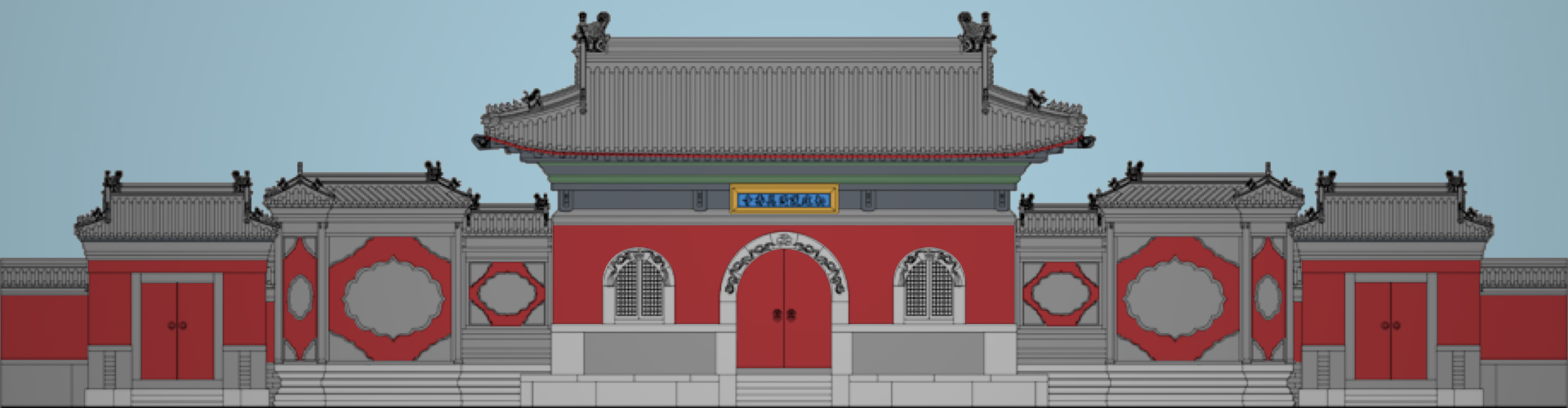

馆长寄语

馆长寄语

2021年我馆线上推出“换个形式看展览”栏目,分万寿寺历史与文化展、佛教艺术展、瓷器艺术展、玉器艺术展、皇室书画展等九项内容,均为计划在十四五期间开放的展览。这批展览以介绍本馆的基本陈列为主要内容,在闭馆期间通过线上形式向观众展示,带您提前浏览北京艺术博物馆的历史与藏品,也有征求各方意见,以便调整修改,使未来线下展览更加祯善不负观众之意。

《雅·趣——馆藏明清文房展》

前言

第一展厅 文房四宝篇

第一单元 飞文染翰——笔

第二单元 落纸云烟——墨

第三单元 文亩千年——纸

第四单元 清润粹德——砚

第五单元 清代书房场景展示

第二展厅 文房清供篇

第一单元 放情丘壑——辅助用具

第二单元 竹室人间——遣怀之物

第二展厅 文房清供篇

“文房器具,非玩物等也。古人云:笔砚精良,人生一乐。”

——明高濂《遵生八笺》

明代,这个文人文化高度发达的年代,由“文房四谱”衍生出来的各类文房清供普遍被文人所认同。明代中后期,文人参与竹木牙角的雕刻,以文人特有的审美情趣和视角,把文房清供带入一个全新的时期。文震亨不仅在《长物志》中列入如笔格、笔掭、水中丞、水注、镇纸、压尺等众多的文房用具,还编入了香炉、袖炉、手炉、香筒、如意、钟磬、数珠、扇坠、镜、钩、钵、琴、剑等文房清玩的器物,对于这些文房器物的追崇,正是明代文人“于世为闲事,于身为长物”的心境的反映。

清代的文房艺术发展至鼎盛期,各类文房器物材质丰富,玉质、瓷质、牙雕等无所不用;装饰手法多样,或镶嵌、或雕刻、或镂空、或堆塑,异彩纷呈;图案题材内容广泛,动物、植物、人物等应有尽有,使原有的实用器逐渐演变为具有装饰性的艺术品,成为书案上一道雅致的风景。

文房用具 清

第一单元 放情丘壑——辅助用具

由文房四宝在长期的发展过程中衍生出来辅助性文房用具品类众多、形制各异。辅之于笔的有置笔所用的笔架、笔筒,浣笔用的笔洗,匀笔用的笔掭;辅之于墨的有置墨用的墨床;辅之于纸的有镇纸、镇尺;辅之于砚的有水盂。此外,由于明清时期书画艺术的繁荣,带来了篆刻艺术的发展,金石书画家中的著名治印家相继涌现,制钮与装饰工艺进一步发展, 篆刻艺术发展到一个新的高峰。

笔架

笔架,又称为笔格、笔搁、笔山。“笔格”一词最早出现在南朝梁吴均的《笔格赋》,描写笔格的材质为桂树之枝条。唐宋时期,笔格已成文房的常设之物,在唐宋文人的诗文中也常有提及。明代晚期高濂《遵生八笺》中描述笔格的材质非常丰富,有玉、珊瑚、玛瑙、水晶、犀角、瓷器,甚至天然树根都可成为制作笔格的材料。明清时期笔架的式样繁多,以山形为主,还有以动植物起伏形状的象生形。

仿哥釉笔架 清雍正

长9cm ,宽2.6cm ,高3.1cm

北京艺术博物馆藏

黄杨木笔架 清

长7cm ,宽3.3cm ,高4.5cm

北京艺术博物馆藏

青玉天然形笔架 明

长13.3cm,宽4cm,高6.5cm

北京艺术博物馆藏

笔筒

笔筒是一种最为常见的置笔用具,出现较晚,在唐、宋时有诗筒的记载,古人受诗筒的启发,后来截竹筒插笔,并逐渐加以装饰,开始普遍流行。明代开始取湘妃竹制作笔筒,此后明清两代涌现出许多著名的竹刻艺术家,使用阴刻、留青、浮雕、透雕、圆雕等技法制作了大量竹笔筒,成为文具中的大宗。清代,笔筒款式与材质极大丰富,有竹、瓷、木、铜、象牙、玉、水晶、端石、漆等,以瓷笔筒为例,有青花、五彩、粉彩、三彩、颜色釉等。从装饰方法上看,有刻、镂、雕、绘等。器形也从最初的圆筒形,增加双联、八方、仿竹节等。

竹节笔筒 清

直径5.7cm,高12cm

北京艺术博物馆藏

紫檀雕松鹿纹笔筒 清

直径7.5cm,高12.5cm

北京艺术博物馆藏

墨玉光素笔筒 清

直径 7cm, 高 13.5cm

北京艺术博物馆藏

青玉雕山水人物笔筒 清

直径 5.6cm,高 8.5cm

北京艺术博物馆藏

笔洗

笔洗,为盛水洗笔用具。文具中的笔洗何时出现,文献中未见记载,但在陶瓷中有宋汝窑和钧窑制品,因此可知宋代已有专用的笔洗。明清笔洗中以瓷、玉质多见,样式多变,除方形、圆形、椭圆形外,荷叶形、桃形、瓜形等各种植物样式取意自然,形神俱佳。

青玉描金山水纹洗 清乾隆

口径13.6cm ,高3.8cm

北京艺术博物馆藏

玛瑙荷叶洗 清

长6cm ,宽6.5cm, 高3.6cm

北京艺术博物馆藏

水晶蟾蜍形洗 清

长11cm, 宽5.8cm ,高4.9cm

北京艺术博物馆藏

笔掭

笔掭,或称笔觇、笔捵,用来理顺笔毫的器具。《遵生八笺》中“笔掭(觇)”条记“有以玉碾片叶为之者,古有水晶浅碟,亦可为此,惟定窑最多匾坦小碟,宜作此用,更有奇者。”清代笔掭材质有瓷、玉和象牙等,器形多仿植物。

窑变釉荷叶式笔掭 清雍正

长8.3cm ,宽5.2cm, 高1.1cm

北京艺术博物馆藏

仿哥釉倭角笔掭 清乾隆

长10.5cm,宽10.4cm,高2.6cm

北京艺术博物馆藏

墨床

墨床,为研墨时放置墨的用具,造型小巧精致。有关于墨床的记载较少,明汪砢玉《珊瑚网》中提到了墨床。清代墨床开始流行,并盛行于宫廷之中,玉墨床较多见,一般作几式、书卷式,装饰纹样多种。清代墨床常见两种类型,其一,为长方形,作几式、书卷式,器表放置墨锭。其二,在长方形的木座正面挖槽,嵌入古物(多为古玉),器表放置墨锭,对于这种墨床乾隆皇帝在《御制诗集》中说:“内府玉版两片,各承以檀座为绨几,倚墨之用,俗所谓墨床”。

粉彩婴戏图墨床 清乾隆

长7.6cm,宽3.6cm ,高1.8cm

北京艺术博物馆藏

木雕白菜纹墨床 清

长8.9cm ,宽3.2cm ,高1.8cm

北京艺术博物馆藏

碧玉条纹墨床 清

长9cm,宽4.9cm,高2.2cm

北京艺术博物馆藏

镇纸、镇尺

镇纸,又称书镇,有关镇纸的记载最早见于宋人陶榖的《清异录》中:“欧阳通善书,修饰文具,其家藏遗物尚多皆就刻号……镇纸曰套子龟、小连城、千钧史”。明清时期镇纸已成为文房中的主角之一,文震亨在《长物志》中描述了各种质地的镇纸,如鎏金辟邪卧马、大铜虎、白玉猎狗、玉兔、玉牛、玉马、玉鹿、玉羊、日月玛瑙石鼓、玛瑙蹲虎、水晶石鼓、酒黄水晶抵牛等等。明清时期的镇纸已成为文房中的主角之一,以铜、铁、石、玉、水晶、玛瑙等比重较大的材质为主,其中尤以铜质镇纸广为流行。镇尺,又称压尺、书尺,最早的压尺出现于辽宋时期,往往是成对的。可分为两种,一种作尺形,另一种在尺形器上做立体装饰。

铜猫镇纸 清

长5.5cm ,宽3cm ,高3cm

北京艺术博物馆藏

铜狮子镇纸 清

长7.5cm ,宽3.5cm ,高3.5cm

北京艺术博物馆藏

水盂

水盂,又称水盛、水丞、水中丞,是贮水研磨的小型器皿,一般附有小勺,以便于取水,其造型多样,但以敛口圆腹为基本样式。文献记载,水盂最早出现于宋代,南宋末年赵希鹄所著《洞天清禄集》中说“古人无水滴,晨起则磨墨汁盈砚池,以供一日用,其尽复磨,故有水盂。”实物水盂在汉代已有所见,至三国两晋南北朝,瓷和陶质的水盂已较多见。宋元时期,水盂制作精细,器形更为雅致。明清以后瓷质、玉质水盂受到文人喜爱,其构思巧妙,造型多变,方圆各异,动物造型栩栩如生。

炉钧釉塑螭虎纹瓜棱水盂 清道光

口径2cm, 底径4.5cm ,高4.5cm

北京艺术博物馆藏

玛瑙瓜式水盛 清

腹径 2.5cm , 高 8.2cm

北京艺术博物馆藏

铜醉八仙水盂 清

腹径6.5cm,高7.5cm

北京艺术博物馆藏

臂搁、裁刀

臂搁,亦称秘阁,是古人写字时衬垫腕臂的用具。一般作扁长条形,材质有铜、玉、牙、竹等,其中以竹雕的最为常见。明高濂纪载的臂搁有两种,一种是用古物替代,如汉代古玉彘。另一种则为木、竹、玉制作的臂搁。

裁刀,明屠隆《文具雅编》说“有古刀笔,青绿裹身,上尖下圆,长仅尺许,古人杀青为书,故用此物”。清代裁刀多见象牙所制,装饰精美。

黄花梨雕竹石纹臂搁 明

长15.7cm ,宽7.5cm, 厚1.5cm

北京艺术博物馆藏

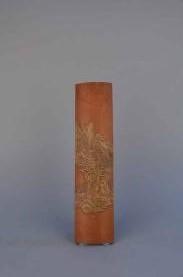

留青山水纹臂搁 清

长25.2cm ,宽6.4cm, 厚0.9cm

北京艺术博物馆藏

印章、印盒

中国印章大致起源于春秋战国之时,历经秦汉魏晋南北朝,在形制、文字,尺寸大小、阴刻阳识方面虽不断变化,但仍属一脉相承。宋代,由于徽宗、高宗等皇帝兼书画家的提倡,鉴藏印在文人士大夫中风靡一时,书画款印也随之迅速发展起来。明代中叶,篆刻有了新的突破,文彭、何震取青田石制印,开创了文人制先河。篆刻作为文人艺事的一种,为人们所接受,求取名家篆刻也蔚然成风。同时绘画发展到明清,抒情写意的文人画占据了主流地位,出现了一大批兼工书画、篆刻、诗文的艺术家,使得书画与印章结合得更加紧密。书画家能随心所欲地刻治印章,使之成为与诗文、书画并列的文人墨客的消遣之道。

“竹烟新月”青田石印章 明

长3.3cm, 宽3.3cm, 高5.6cm

北京艺术博物馆藏

瓦钮螭纹碧玉印章 清道光

长1.5cm, 宽1.5cm, 高6.7cm

北京艺术博物馆藏

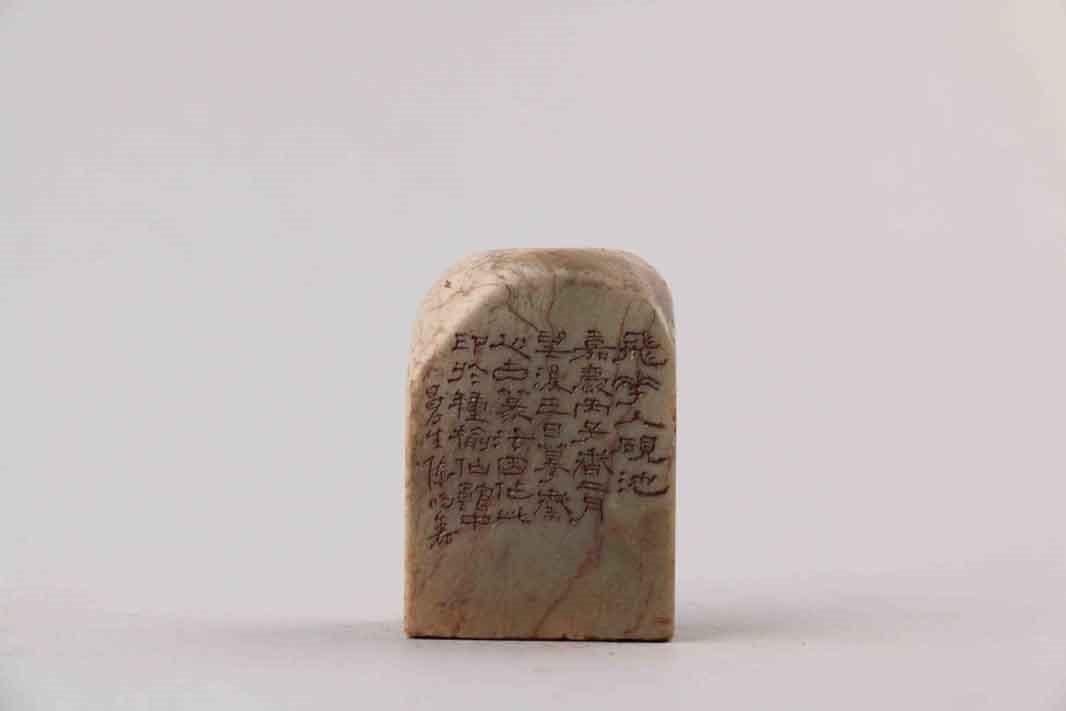

陈鸿寿款昌化石印章 清

长3.9cm, 宽2cm, 高5.6cm

北京艺术博物馆藏

玛瑙印盒 清

直径5.2cm ,高2.2cm

北京艺术博物馆藏

上一篇

上一篇 返回

返回